Nouveau / Revalorisation de la corniche d’Agadir : déploiement de l’architecture d’éclairage télégéré

L’aviation civile n’a plus de secret pour Bette Nash et pour cause, cette femme de 86 ans est aujourd’hui la doyenne mondiale des hôtesses de l’air.

Un record homologué par le célèbre Guinness Book et qui vient récompenser une longue carrière commencée en… 1957. Une longévité incroyable qui force le respect !

À 86 ans, elle est la doyenne des hôtesses de l’air

Travaillant pour la compagnie aérienne American Airlines, Bette officie le plus souvent sur des vols reliant seulement trois villes : New York, Washington et Boston, toutes situées sur la côte Est des États-Unis. Une zone géographie assez restreinte qui lui permet d’avoir davantage de temps libre pour s’occuper de son fils handicapé, comme l'explique la chaîne ABC.

Si cette octogénaire pleine de vie travaille encore malgré son âge avancé, c’est parce qu’elle en a toujours l’envie mais surtout le droit. Outre-Atlantique, les hôtesses peuvent en effet continuer d’exercer au-delà de 65 ans, contrairement aux pilotes qui doivent prendre leur retraite passé ce cap.

La seule condition pour celles qui souhaitent faire durer le plaisir est de se rendre régulièrement à la formation des agents de bords, comme le prévoit le règlement de la Federal Aviation Administration.

Et pour Bette Nash, pas question de parler retraite pour le moment car tant qu’elle éprouve toujours autant de plaisir à faire ce métier, il n’y a pas raison de raccrocher.

En près de 65 ans de carrière, elle en a vu des choses, à commencer par l’évolution du secteur qui a su se réinventer au rythme des changements sociétaux. « Nous avions l’habitude de distribuer des cigarettes et des allumettes pendant le vol. Après le service de repas, je faisais le tour pour proposer des Marlboro et des boîtes Kent », racontait-elle ainsi dans une interview diffusée en 2017. Autre temps, autres mœurs !

Bette Nash se souvenait également qu’à ses débuts, les passagers devaient payer les hôtesses de l’air en embarquant à bord de l'avion et qu’ils devaient souscrire une assurance vie, achetée dans un distributeur automatique, avant de prendre leur vol.

Celle qui a connu trois compagnies (Eastern Air Lines, Trump Shuttle et American Airlines) durant sa carrière a également été témoin des discriminations et autres humiliations que subissaient les hôtesses à l’époque.

Ainsi, Bette, comme ses collègues, était étroitement surveillée par son employeur qui s’assurait qu’elle ne vivait avec personne (les agents de bord avaient l’obligation de rester célibataires) et qu’elle ne prenait pas de poids, sous peine de suspension de salaire. Les hôtesses étaient même pesées avant chaque embarquement.

« Vous deviez avoir une certaine taille et peser un certain poids. C’était horrible. Si vous preniez quelques kilos, vous deviez continuer à vous peser et si vous ne les perdiez pas, ils vous retiraient votre paie », racontait ainsi la doyenne des hôtesses.

Des pratiques que l'on pourrait croire désuètes mais qui perdurent encore dans le secteur, où il n'est pas rare que le règlement interne des compagnies aériennes impose un poids limite à ses agents de bord.

Source https://www.demotivateur.fr/

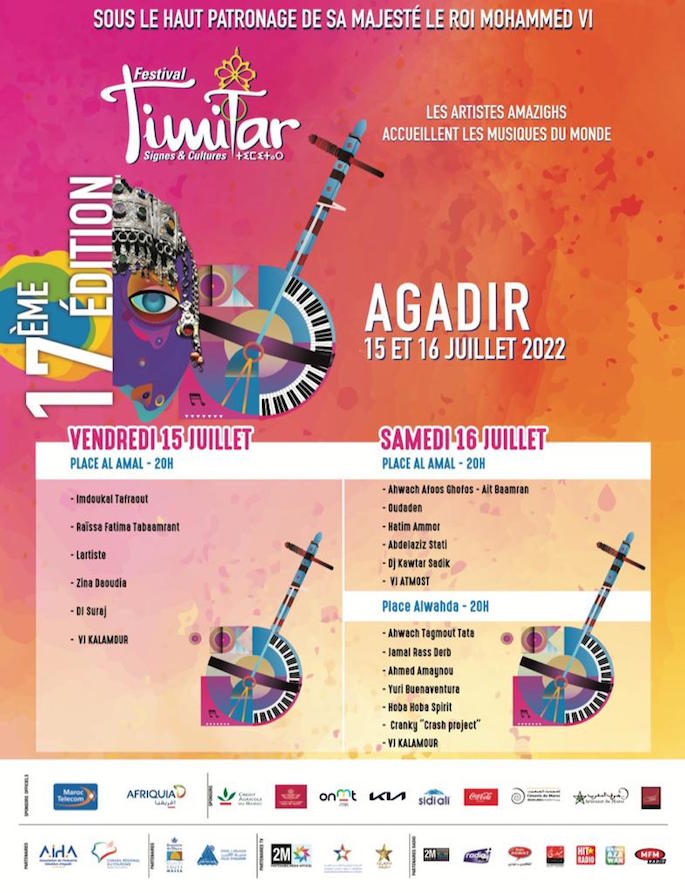

C 'est reparti pour l'organisation du Festival Timitar. Le festival N° 1 de la Région Souss Massa. La 17 ème édition est organisée durant deux jours à cause des grands travaux d'aménagement en cours à Agadir dans le Cadre du PDU ( PLan de Développement Urbain)

Depuis quelques mois, les recettes touristiques sont en nette progression au Maroc, en grande partie grâce aux dépenses des touristes étrangers. Les clientèles, chinoise, israélienne (d’origine marocaine) et américaine sont les plus dépensières, selon les professionnels.

À fin mai dernier, les arrivées de touristes ont presque quadruplé comparativement à la même période l’année dernière, passant de 501 000 à 2,3 millions de personnes, selon la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF).

Parmi ces visiteurs, certains sont des grands contributeurs du secteur, selon les professionnels, précisant que plusieurs facteurs favorisent leurs dépenses. Ainsi, les nationalités les plus citées sont au nombre de trois : les Américains, les Israéliens (d’origine marocaine) et les Chinois.

La même source souligne que les Américains et les Israéliens semblent avoir des habitudes de consommation similaires, les deux font des économies au niveau de l’hôtellerie. Ils évitent les établissements haut de gamme au profit des souvenirs et produits l’artisanat. Par contre, les touristes chinois ont des habitudes de consommation différentes, précise-t-on. Ils ne s’intéressent que très peu à l’artisanat, mais dépensent de grandes sommes d’argent pour l’hôtellerie et la restauration.

La délégation israélienne s’est assigné comme mission d’étudier les différentes propositions disponibles, de faciliter l’accès aux touristes, en coordonnant avec les agences des deux pays et de promouvoir la culture marocaine juive comme levier de ce rapprochement humain. « La stimulation du secteur du tourisme va aider le Maroc à se relever après la crise résultant de la pandémie et qui a handicapé le secteur depuis plus d’un an », est persuadée l’association.

source: www.bladi.net

Accueil

Accueil